Suche

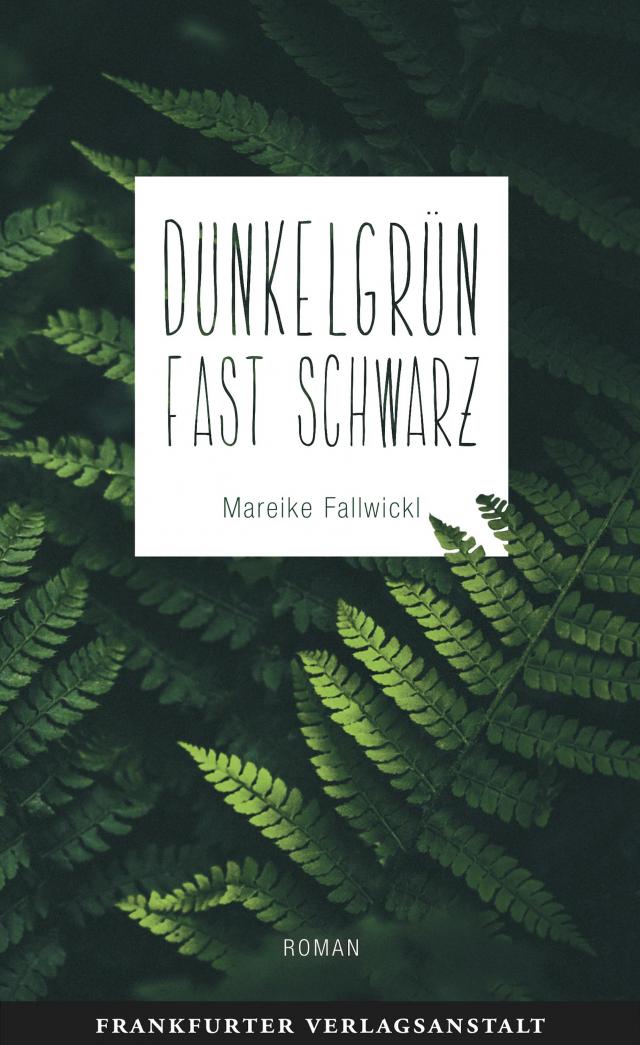

Dunkelgrün fast schwarz

E-Book (EPUB)

2018 Frankfurter Verlagsanstalt

Auflage: 1. Auflage

480 Seiten

ISBN: 978-3-627-02258-7

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich

- Als Hardcover erhältlich

Raffael, der Selbstbewusste mit dem entwaffnenden Lächeln, und Moritz, der Bumerang in Raffaels Hand: Seit ihrer ersten Begegnung als Kinder sind sie unzertrennlich, Raffael geht voran, Moritz folgt. Moritz und seine Mutter Marie sind Zugezogene in dem einsamen Bergdorf, über die Freundschaft der beiden sollte Marie sich eigentlich freuen. Doch sie erkennt das Zerstörerische, das hinter Raffaels stahlblauen Augen lauert. Als Moritz eines Tages aufgeregt von der Neuen in der Schule berichtet, passiert es: Johanna weitet das Band zwischen Moritz und Raffael zu einem fatalen Dreieck, dessen scharfe Kanten keinen unverwundet lassen. Sechzehn Jahre später hat die Vergangenheit die drei plötzlich wieder im Griff, und alles, was so lange ungesagt war, bricht sich Bahn - mit unberechenbarer Wucht. Mareike Fallwickl erzählt von Schatten und Licht, Verzweiflung und Sehnsucht, Verrat und Vergebung. Ihr packendes Debüt bringt alle Facetten der Freundschaft zum Leuchten, die Leidenschaft, die Sanftheit - und die Liebe, in ihrer heilsamen, aber auch funkelnd grausamen Pracht.

Mareike Fallwickl, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, arbeitet als freie Texterin und Lektorin, schreibt für eine Salzburger Zeitung eine wöchentliche Kolumne und betreibt seit 2009 einen Literaturblog. Für ihr literarisches Debüt 'Dunkelgrün fast schwarz' erhielt sie ein Arbeitsstipendium des Bundeskanzleramts Österreich. Mareike Fallwickl lebt im Salzburger Land.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

1986

Ich hatte vergessen, dass es die Sterne gibt. Ich stehe am Fenster und frage mich, wann ich sie zuletzt so deutlich gesehen habe, die Sterne, die in der Großstadt hinter den grellen Lichtern verblassen, und ich weiß es nicht. Mit dreizehn vielleicht, in meinem letzten Sommer bei Tante Grete auf dem Land, als ich in der Wiese gelegen bin hinter dem Hof, den Kopf voller Gedanken, die längst verjährt sind. In Wien habe ich die Sterne nicht beachtet, Wien leuchtet selbst viel zu hell, ich habe sie erahnen können in manchen Nächten, aus dem Augenwinkel, aber ich habe ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt sind sie da. Und sie sind näher als je zuvor. Ich staune, auf eine kindliche Art, ich spüre dieses Wundern in der Brust, ein Ziehen, ein Drängen. Der Sternenhimmel senkt sich herab auf mich, hüllt mich ein, macht mich schwindlig und leer, es fühlt sich gut an. Ich bin winzig im Vergleich zu dieser düsteren, mit Lichtfunken durchschossenen Unendlichkeit, durch Zufall an diesen Platz im Universum geschleudert. Ich habe keine Konturen, keinen Anfang, kein Ende. Es ist, als wäre ich verschmolzen mit der Dunkelheit, als zögen die Sterne mich zu sich, wo ich eigentlich hingehöre.

In diesem Moment taucht eine Erinnerung in mir auf. Ich sitze auf dem Schoß meines Vaters, auf seinem Schaukelstuhl in der Ecke, und er erzählt mir etwas über Sternbilder, über Leo Minor, den Kleinen Löwen, und über Bootes, den Bärenhüter, er zeigt mir ihre Formen in einem dicken Atlas mit ledernem Einband und hellbraunen Seiten, ihre Farbe erinnert mich an den Milchkaffee, den er morgens trinkt. Er trägt einen kratzigen Wollpullover und umfängt mich mit seinen Armen, er tippt mit den Fingern auf die Bilder im Buch über Planetenkunde, ich bin hellwach und eingeschüchtert. Mehr als diese Namen fällt mir nicht mehr ein, und wenn ich jetzt am Himmel nach diesen Sterntieren suche, finde ich sie nicht. Es muss ein besonderer Moment gewesen sein, denn ich saß nicht oft bei meinem Vater, der meist vergraben war in seinen Büchern, und zwar allein. Zu diesen Büchern hatte ich keinen Zugang, zu ihm genauso wenig. Schmal waren seine Oberschenkel und knochig, aber ich saß still, um möglichst lang bleiben zu dürfen, nicht auf das Gewicht meines Körpers aufmerksam zu machen und den Augenblick hinauszuzögern, in dem er mich unter den Achseln nahm, hochhob, auf den Boden stellte und vergaß.

Moritz seufzt im Schlaf. Schlagartig saugt die Wirklichkeit mich an, die Müdigkeit drückt sich auf mich, meine Arme schmerzen vom Tragen der Kartons und Kisten. Mein Oberteil riecht nach Schweiß und Staub. Ich drehe mich um. Im Schlafzimmer gibt es nur einen leeren Schrank und das riesige Bett mit zwei getrennten Matratzen, auf dem Moritz gerade eingeschlafen ist, während ich ihm den Rücken gestreichelt habe. Er war aufgeregt und unruhig, wie wir alle, er ist den ganzen Tag mit seinem kleinen Koffer voller Malstifte und Spielzeugautos zwischen Haus und Umzugswagen hin- und hergelaufen, die Hose schmutzig, die Locken verschwitzt. Vor Erschöpfung ist er schnell eingeschlafen, ohne viel zu reden.

Seit ich Kinder habe, weiß ich, dass Wärme einen Geruch hat. Ein Kind riecht nach Wärme, vor allem an den Schläfen, am Haaransatz, es duftet nach einem Gefühl, für das es keinen Namen gibt, nach Weichheit, nach Vertrauen. Nie zuvor war mir so heiß wie mit einem Baby auf dem Bauch, das schläft, ohne sich zu bewegen, und dabei so viel Hitze ausstrahlt, dass meine Haut nicht weiß, wohin damit. Ich nehme diese Hitze auf und fülle sie in meinen inneren Speicher. Seit ich Kinder habe, friere ich nicht mehr.

Es ist zu finster, um Moritz' Gesicht zu erkennen, er atmet wieder gleichmäßig. Ich sehe mich im dunklen Zimmer mit den Bauernmöbeln um, von denen im Moment nur die wuchtigen Umrisse zu erkennen sind, und versuche probeweise, mich einzufinden. Noch habe ich keine zugehörige Empfindung. Das ist jetzt mein Zuhause, ich werde hier, wenn alles